呉空襲・戦災の報道記事を紹介

毎日新聞(大阪版)2008年7月9日~毎週水曜日=5回シリーズ

平和をたずねて

広岩近広

第1回記事右半分

第1回記事右半分

佐藤裕さん

佐藤裕さん

第1回記事左半分

第1回記事左半分

呉戦災 軍港都市の悲傷①

「真珠湾」と同じ光景

たとえば今から65年前-元号は昭和で、その18年のことである。

造船と兵器製造の一大海軍基地を成した広島県呉市の人□は40万人を超えて、

全国で十指に入っていた。

軍港都市として隆盛の極みにあった。呉海軍工廠は「長門」「大和」といった巨艦を

次々と建造している。

「夏休みに海水浴場で泳いでいると、沖合を戦艦、巡洋艦、駆逐艦、航空母艦と

さまざまな艦船が行き来していました。この艦種を当てっこして遊んだものです」

広島大学名誉教授の佐藤裕さん(76)は子どものころの思い出を、そう披露した。

いかにも呉育ちらしい。

佐藤さんは中学の1年になると、呉海軍工廠に勤労動員された。

1944(昭和19)年の春である。工場内に防空壕を掘るのを手伝い、

戦場から軍艦が呉に帰還すると、ペンキを塗り替える作業に汗を流した。

ある日、焼けこげた塗装をはがしていると、水兵がもらした。

「それは披弾して飛び散った人間の肉が焦げたものだよ」。

これには佐藤さんも肝を冷やし、今も記憶に生々しく残っているという。

飛行甲板の後部が裂けてめくれあがった航空母艦を見たときには、

子ども心にも戦局が厳しくなっていると感じとった。

米軍のB29爆撃機による空襲が日本全土で激しくなったころ、

航空母艦「加賀」の航海長だった叔父が残した言葉を思い出したそうだ。

「呉は最も防備の堅い街だから、心配しないでいい。

もし呉が爆撃を受けるようなことがあったら、日本は戦争に負ける。

そんなことはない、だから大丈夫だ」

佐藤さんはこの言葉を信じた。以前にちらりと見た戦艦大和にしても、

このような巨艦が沈むはずがないと確信したものだ。

しかし大和は沈み、米軍機は大挙して呉にやって来た。

45年3月19日午前7時20分、約350機の艦載機に呉軍港は狙い撃ちされた。

そのとき佐藤さんは呉駅に到着したばかりで、荷物倉庫に逃げ込んだ。

荷物と荷物の閣から目撃したのは、赤や黄や茶や白や黒の絵の具をぶちまけたような弾幕の色だった。

高角砲や機関銃の激しい射撃音と作裂音が耳に響いた。

急降下した米軍機が機銃掃射の末に爆弾を落としていくと、真っ白い水柱が艦船を包んだ。

水柱が消えた後には、傾いた艦船の姿があった。約3時間にわたる攻撃で、

呉軍港に集結していた海軍の誇る艦船は壊滅的な打撃を受けたのだった。

広島県福山市の自宅で、佐藤さんは振り返る。「日本軍による真珠湾攻撃と同じ光景が、

目の前で展開されていると思いました。これが戦争なんだと--」

軍人の叔父も死んだ。一緒に通勤していた学友も死に、街も焼けた。

佐藤さんは押しかぶせるように言った。「呉は軍港であったがゆえに、

宿命的な攻撃を受け、むなしい破壊と死だけが残されました」

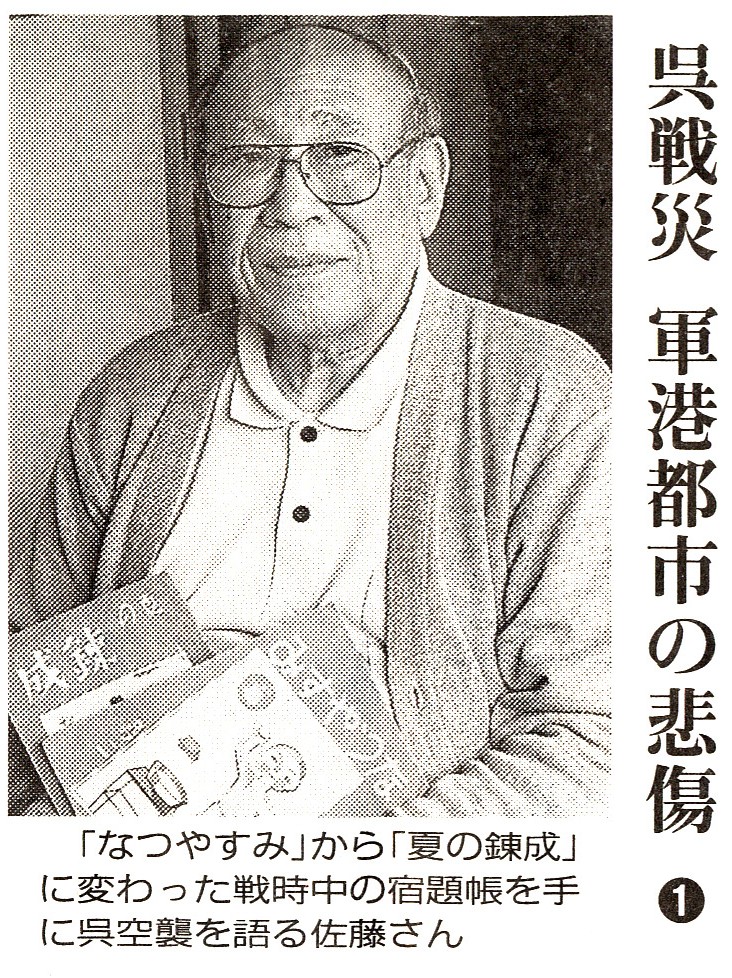

写真キャプション

「なつやすみ」から「夏の錬成」に変わった戦時中の宿題帳を手に

呉空襲を語る佐藤さん

毎日新聞(大阪版)2008(平成20年)7月9日(水)

平和をたずねて

広岩近広

第2回記事右半分

第2回記事右半分

大皿俊治さん

大皿俊治さん

第2回記事左半分

第2回記事左半分

呉戦災 軍港都市の悲傷②

悲しいまでの偽装

東洋一と喧伝された呉軍港が米軍の爆撃で壊滅的な惨害を受けてから、

傷だらけの軍艦がぽっぽつと港を離れていった。

戦場に行けないので、瀬戸の島影へ転錨を余儀なくされたのだ。いねば艦船の疎開である。

1945(昭和20)年4月27日午前10時、戦艦日向の信号兵だった大皿俊治さん(85)は最後の出港ラッパを鳴らした。

江田島を回り、情島に投錨したときには、わずかに残っていた重油のほとんどを使っていた。

大皿さんは兵庫県明石市の自宅の居間で当時を振り返り、大きなため息をついた。

「シンガポール戦線から呉に戻ってきたとき、

沖縄に向かう大和に日向の重油の大半を積み込みました。

内地の重油タンクはそれほど底をついていたのです。

もはやだめだと思いましたが、そんなことをおくびにもだすわけにはいきません」

本土決戦が叫ばれていた。疎開した軍艦は海上砲台として使うことになり、

「特殊警備艦」の名称が与えられた。

このため船体に迷彩塗装をしたり、甲板上に台地をつくって木を植え、

島と一体化させようと試みる戦艦もみられた。幼稚で、哀しいまでの擬装であった。

全長220㍍、幅30㍍の日向には2800人が乗り組んだこともあったが、

このときは半数足らずになっていた。それも補充された国民兵や若年兵が目立った。

「彼らは失敗を繰り返すので、下士官の罰直の対象になり、

毎晩のように甲板整列が行われて、怒号と罵声が聞こえたものです」

7月1日の無差別空爆では、呉の街が焼かれていく様子を艦上から見やっては、

無念をかみしめたという。

大皿さんが戦闘ラッパを握り締めたのは7月24日の午前7時たった。

米空母から飛び立った約40機が、投錨中の日向に機首を向けてきたのだ。

「打ち方始め」。艦長が大声を発した。

大皿さんは戦闘艦橋の大支柱に取り付けた拡声器に向かって、ラッパを吹鳴した。

しかし戦闘にならなかった。直撃弾を浴びて艦は揺れ、さらに至近弾を受ける。

水柱と爆煙。鉄板に機銃弾が撃ち込まれ、攻撃は波状的に続いた。

全身黒こげになって死んだ艦長、鉄の扉にたたきつけられて立ったままの姿で亡くなった機銃分隊長、

抱きつくように銃床にのめり込んでいた機銃員、血だまりのなかでうめきながら死に絶える者、海上に吹き飛ばされた者……。

戦死者は約200人にのばった。信号兵は大皿さんを入れて数名だけになっていた。

「爆撃の恐怖があまりに大きかったので、敵機が接近してくるたびに、

身を守ろうと物陰に隠れるだけでした」

その夜、ギギッという音を立てて艦が傾きだした。

それは日向の泣き声のようでもあった。

大皿さんの肩からラッパが消えていた。

絶対に手放すことのないラッパだから、弾よけになってくれたと思っている。

この日、呉軍港では伊勢、榛名、利根、青葉、大淀などの艦船が日向と同じ運命をたどった。

大勢の市民も巻き添えに遭った。

写真キャプション

戦艦日向の絵画を手に当時の惨劇を語る大皿さん

毎日新聞(大阪版)2008(平成20年)7月16日(水)

平和をたずねて

広岩近広

第3回記事右半分

第3回記事右半分

福本和正さん

福本和正さん

第3回記事左半分

第3回記事左半分

呉戦災軍港都市の悲傷③

死の兵器造る青春

その話を間いたとき、私の脳裏にある光景が浮かんだ。

-呉湾に浮上した潜水艦の甲板に、一人の男が真正面を見すえて、直立不動で立っでいる。顔は定かでない。

黒っぽい服装。頭にはきりっと白い鉢巻き。潜水艦は菊水の旗を立てて、静かに呉の軍港を後にした。

1945(昭和20)年の春のことである。

この時、福本和正さん(79)は呉第二中学の4年で、16歳だった。山□県岩国市の自宅で、こう回想する。

「マルロクと呼んでいた人間魚雷回天を積んだ潜水艦で、若い男は特攻隊員でした。あの姿だけは、いまだに忘れる

ことができません。潜水艦は帰ってきたでしょうが、特攻隊員とマルロクは戻らなかったはずです」

このあと福本さんは苦しそうに□を開いた。「実はマルロクを造っていました。日本人も米国人も死ぬ兵器を造っていたことに恒泥たるものがあって、

長く□に出せませんでしたが、日本軍は、こんな兵器まで造っていたーその事実を語り伝えるべきだと決めて、今はマルロクの話をしています」

福本さんは学徒動員により、呉海軍工廠の水雷部に駆り出された。当初は九三式魚雷といって直径1㍍の大型魚雷の製造に従事した。

戦局が厳しくなると、九三式魚雷を改造してマルロクすなわち人間魚雷回天を造るようになる。

ただし、福本さんたち学徒は部品の一部を仕上げるのみで、回天は別の工場で組み立てられた。だから完成品を見る機会はなかった。

人間魚雷という死の兵器の部品を、16歳の学徒は、いかなる思いで追っていたのか、

私の問いに、福本さんは即答した。

「20歳になるまでに死ぬ、軍港の街だった呉はそんな雰囲気でした。

軍国少年の私は、いやいやながら回天を追っていたわけではなく、いずれ自分も乗るだろうと思っていました」。

軍都はもとより日本列島に軍国教育が浸透していたのである。

その年の6月22日に大空襲があり、162機のB29爆撃機により合計1289発(796㌧)もの爆弾が呉海軍工廠に投下された。

福本さんはこう語る。「近くの製鋼部の製品置き場に逃げ込んだのですが、至近弾が落下してくるとザザァーーという音が響き、

ものすごい爆発音と風圧で体が飛び上がりました。

この空襲で女子挺身隊員の大勢の若い女性が亡くなっています」

福本さんがかぶっていた鉄兜にはクギでえぐったような傷ができていた。爆弾の破片が当たったとみられ、まさに九死に一生を得た。

その後1年ほどは米軍機に追いかけられる夢を見てうなされたという。

「戦争は、なんと恐ろしい、野蛮なものかと実感しました」そう断じて、福本さんは続けた。

「マッカーサーが戦争の原因として財閥解体の声明を出したとき、戦争は軍隊がやるものとばかりに思っていた私には、大きな衝撃でした」

終戦から5年後に朝鮮戦争が起きたとき、福本さんは平和運動の先頭に立っていた。

写真キャプチャー

長い沈黙を経て、人間魚雷について語り始めたという福本さん

毎日新聞(大阪版)2008(平成20年)7月16日(水)

平和をたずねて

広岩近広

第4回記事右半分

第4回記事右半分

斉藤久仁子さん

斉藤久仁子さん

第4回記事左半分

第4回記事左半分

呉戦災軍港都市の悲傷④

燃え落ちる無数のリボン

光の雨。12歳の少女の目にはそう映った。火の帯と形容した人もいる。

その正体は、米軍の1329爆撃機が投下した油脂焼夷弾だった。

〈呉の街に光の雨が降り出した……〉。

軍都を一望できる高台の自宅で、少女は目をみはった。

1945(昭和20)年7月1日深夜から2日にかけてのことである。

油脂焼夷弾は尾部に長いリボンをつけたのが特徴だった。

住宅地に垂直に落ちるように、いわば尾翼代わりの役目をリボンに負わせている。

無差別攻撃の象徴ともいえる、おびただしい数のリボンが、燃えながら呉の街に落ちていった。

灯火管制で暗かった街がみるみる明るくなり、街が燃える音が山の上の方まで聞こえてきた。

山のあちこちから高射砲を撃つ音も耳に入る。

だが弾はB29にまで届かず、空中爆発した破片が屋根に当たる音が空しく響いた。

12歳の夏に呉空襲に遭遇した斉藤久仁子さん(75)は、当時を思い出して語るのだった。

「光の雨がやんで、長い夜が明けたとき、焦げたみたいな臭気が空気に漂っていました。

数日後に山を下りて、焼け野原の呉の街に出ると、それは死臭がきつかったし、

溶けたアスファルトがクツの底にくっついて歩けませんでした」

この空襲で約2000人が亡くなった。

斉藤さんのクラスのI入は防空壕で死んだ。横穴式防空壕では550人が煙と熱気で蒸し焼きになって息絶えた。

仲の良かった同級生の冨士子さんは、かろうじて助かった。

「彼女から聞いたのは-」斉藤さんは、絞り出すように続けた。

「防空壕は大勢の人で詰まり、熱風も入ってきて、息をするのも苦しい。

冨士子さんは足元の冷たい土を掘り、それをハンカチに包んで、何度も□に当てたそうです。

でも意識は薄れる。生きとるものは声を出せ、手でも足でも動かせ、と警防団のおじさんが叫ぶ声を聞いて、おじさんのゲートルの足をつかんだら外へ出してくれた。

そうして冨士子さんは助かったのですが、彼女のお母さんは3月19日の空襲で亡くなって

います」

斉藤さんの家族は犠牲者を出さずにすんだが、父親の重雄さんは入市被爆した。

当時40歳だった重雄さんは、広島に原爆が落とされた翌日の8月7日から海軍のトラックに乗って遺体の収容作業に出かけた。

その後、重雄さんは微熱が続いた。親戚の内科医は「こんな病気をみたことがない」と首をひねった。

二次被爆による原爆症だとわかるのは後のことである。

今も呉市に住む斉藤さんは、重い口調で言った。

「父は漁師さんの使う網を川に投げて遺体を引き上げたそうです。細いはずの女性の腕が太ももより太くなっていた

ー父はそう言っただけで、毎日見たであろう惨状については、生涯にわたって話すことはなかったです」

斉藤さんは胸の前で両手を組んだ。「あの時代は、死なないこと、殺されないこと、逃げ回ることが、12歳の私の生きていく目的でした」

写真キャプション

呉の街を見下ろす自宅の庭で、当時を振り返る斉藤さん

毎日新聞(大阪版)2008(平成20年)7月30日(水)

平和をたずねて

広岩近広

第5回記事右半分

第5回記事右半分

朝倉邦夫さん

朝倉邦夫さん

第5回記事左半分

第5回記事左半分

呉戦災軍港都市の悲傷⑤

「艦船は消えなかった」

広岩近広

広島県呉市は、すり鉢状の斜面に民家がびっしりとへばりついた街、そう形容できるだろう。

すり鉢の底はもちろん呉市である。

ある日の午後、私は「呉戦災を記録する会」代表の朝倉邦夫さん(72)と並んで中腹の空き地から、

海上自衛隊呉基地に浮かぶ護衛艦や潜水艦を眺望した。

かつての軍港とはまったく異なるのだろうが、私は当時のよすがを求めて想像をのばしていた。

「呉を襲撃したB29など米軍爆撃機の数は東京、大阪空襲についで3番目で、投下された爆弾の量は全国で5番目です。

これだけの攻撃を受けたのは、呉が軍港都市であり、しかも出撃基地だったからにほかなりません。」

そう話す朝倉さんだが、高校の教師時代、地域史を教えようにも、軍港都市のため呉戦災の資料が少ないことを思い知らされた。

軍関係の被害はベールに包まれていた。戦後30年を機に、有志を募って「記録する会」を結成した。

貴重な資料を発掘し、保存に努めている。

朝倉さんは言った。「沖縄を除いて、日本の本土で米軍と激しい戦闘をした唯一の場所が、ここ呉でした。

戦争になれば軍事基地と兵器製造所が狙い打ちされるのです。

軍都では民間人が巻き添えにされる悲劇が必ず起きる。呉はそのことを教えています」

戦後、呉は旧海軍施設の平和産業への転換を目指す。しかし呉港から艦船が消えることはなかった。

1950年に朝鮮戦争が勃発するや、連合国軍総司令部(GHQ)が対日政策を変えたからだ。

54年に防衛庁が設置され、呉に海上自衛隊呉地方隊と呉地方総監部が発足する。

「海軍が解体されても、呉の掃海艦艇だけは残りました」朝倉さんは、さよとんとしかであろう私を見て、こう続けた。

「米軍が投下した機雷の除去に当たったからです。このあと朝鮮戦争では、GHQの命を受けて朝鮮半島に出て行って掃海作業を担います。

呉で培った掃海技術は抜きんでているようで、自衛隊になってから湾岸戦争時にペルシヤ湾に派遣されました。

以後、紛争地へ補給艦や輸送艦が、イラク戦争では護衛艦も派遣され、今や呉は海外派兵の中核基地でしょう」

すり鉢の底に下りて、呉の街を歩けば、「海軍」の文字によく出会う。

ある観光ガイドブックには「海軍スポット」や「海軍ゆかりのグルメ」が紹介されている。

呉海軍工廠で建造された戦艦大和にまつわる「大和ミュージアム」が05年に開館し、その隣には海上自衛隊呉資料館「てつのくじら館」もオープンしている。

朝倉さんは人気のスポットに目を向けた。

[大和などの兵器の生産に巨大な費用と人材を注ぎ、国民は苦難を強いられました。

欧米から学んだ技術や生産方式を改良して完成した大和ですが、米艦のそれには及ばない点もあります。

良い点だけを誇示しないで、世界と長短を比較し、すべてを広い視野で見て考えるべきでしょう」

呉戦災の歴史を知る、朝倉さんの瞳は、心なしか悲壮的だった。

O写真キャプション

海上自衛隊呉基地に浮かぶ艦船を背に、

歴史に学ぶことが大切と話す朝倉さん

(この項おわり) 毎日新聞(大阪版)2008(平成20年)8月6日(水)

《関連記事》

毎日新聞(大阪版)2008年8月12日火曜日

コラム「記者の目」

「死者のいる歴史」学ぼう

広岩近広

8月の公園は、セミ時雨が降り注ぎ、そばの屋外プールでは夏休みの子どもたちの歓声が響きわたっていた。

そこには戦争のない、平和な時間があった。

といっても、たかだか63年間の平和にすぎない。

私の両親や祖父母は戦争の時代を過ごしている。

そうした世代の、戦争だけはごめんだ、という強い意思表示が日本の平和を支えてきたと思う。

この世代の識者には多々教えられた。

1年半前から、大阪本社版で「今、平和を語る」と題したインタビューを担当しており、

聞かせていただいた戦時体験とそれゆえの言葉の重みをかみ締めている。

私は公園の木陰に入り、今一度、鮮明に残っている声を呼び戻した。

瀬戸内寂聴さん(86)は、徳島大空襲で母と祖父を亡くした。

「母の背中は材木が焼けたように真っ黒だったと聞きました。

それでも祖父は母が覆いかぶさっていたのでほとんど焼けていなかったそうです」。

続けて寂聴さんは、こう断じた。「残酷で大間違いの戦争でした。

為政者がどんなに美辞麗句を並べても戦争は人を殺すことなのです」

私は夏空の下で、ひとりうなずいた。そういうことにちがいない。

「ガラスのうさぎ」の作者、高木敏子さん(75)は東京大空襲などで父母と2人の妹を失った。

「戦争は、決して兵隊同士の殺し合いだけではないのです。

私の両親や妹が一体何をしたというのですか、なぜ殺されなければならなかったのですか。

日本が戦争をしていたからでしょう」

私の脳裏に赤い炎が広がった。高木さんの声がかぶさり、セミの鳴き声は遠ざかった。

想像の先にある戦争だから、当事者でしかわからない面は否めない。悲痛も恨みも絶望も……。

米・ロサンゼルス在住の芥川賞作家、米谷(こめたに)ふみ子さん(77)は若者に空襲体験を語るとき、こう言い添える。

「おしっこをちびって、うんちが出るのよ、パンツが汚くなるのよ、でもはきかえられないのよ」

海軍の呉海兵団に召集された映画監督の新藤兼人さん(96)は、クジ引きによって激戦地へ行くかどうか決められた。

100人の兵隊が次々といなくなり、最後は6人になって終戦を迎える。新藤さんは、こう語るのだった。

「一人一人は血の通った人間だから、国よりも家族が大事だというのが本心だと思う。

だから死にたくない、しかし玉砕の名の下で死なねばならない。

こうして死んでいった兵隊の気持ちを、いまの若者はわからないだろうね。

だが、戦争の実態は、そういうことなのです」

俳人の金子兜太(とうた)さん(88)は南方の島で多くの部下を餓死させ、1年4カ月間の捕虜生活を送った。

攻撃を受けて死ぬだけが戦争ではない、と話してくれた。

「ひどい食料不足になると、死ぬとわかっていても、捨てられたフグに手を出す。

猛然と食らいついては死んでしまう。飢えて死ぬというより、飢えに耐えられなくなって死ぬんです。

そんな餓死者は、やせ衰えて木の葉みたいになっていた。人間の尊厳などありません」

哲学者の梅原猛さん(83)の次の一言は、決して忘れないだろう。

「私は、原爆を落とした者と、特攻というおぞましい死の道具を考えた者を許すことができない」

そんな戦争を、日本はしたのであって、アメリカはさらに戦争を繰り返し、世界では今も紛争が絶えない。

だから「正戦論」が世界の常識になるのだろうか。

攻め込まれたときの対抗手段としての武器は必要で、そのための戦争はやむを得ないとの考え方である。

津田塾大教授を長く務めた政治学者のダグラス・ラミスさん(71)は米海兵隊の出身だが、そんな「正戦論」を喝破した。

「軍事力が最も強かった時代、そして暴力によって国民が殺された数が最も多かった時代は同じです。

強い軍事力を持つほど国民は危ないのです。

正戦論によって大勢の国民が殺されたのは、身近な歴史が証明しています」

これまでインタビューした18人の方々の問いかけを集成すると、こうなろう。

「歴史が教えているではありませんか。歴史に学んでください」

戦争を知らない私は、追体験を共有しようと、懸命に想像力をのばした。

だが、それは取っ掛かりにすぎない。歴史は未来への道筋を黙示しているのだ。

ことに8月は、原爆の日と終戦の日に、お盆が加わる。鎮魂の8月こそ、死者たちのいる歴史に学びたい。

体験記目次に戻る

トップページ総目次に戻る

第1回記事右半分

第1回記事右半分 佐藤裕さん

佐藤裕さん 第1回記事左半分

第1回記事左半分 第2回記事右半分

第2回記事右半分 大皿俊治さん

大皿俊治さん 第2回記事左半分

第2回記事左半分 第3回記事右半分

第3回記事右半分 福本和正さん

福本和正さん 第3回記事左半分

第3回記事左半分 第4回記事右半分

第4回記事右半分 斉藤久仁子さん

斉藤久仁子さん 第4回記事左半分

第4回記事左半分 第5回記事右半分

第5回記事右半分 朝倉邦夫さん

朝倉邦夫さん 第5回記事左半分

第5回記事左半分